ローマ字の表記方法について、文化審議会が従来の「訓令式」から英語の発音に即した「ヘボン式」を基本とするルールに改めるよう、2025年8月20日 阿部俊子文部科学相に答申しました。この件は年内にも内閣告示される見込みで、1954年以来約70年ぶりの改定となります。そこで今回の記事では、この「ローマ字」表記について簡単にご紹介したいと思います。(Michael SchwarzenbergerによるPixabayからの画像)

ローマ字の表記方法

ローマ字の表記方法について、基本とされてきた「訓令式」から、英語の発音に即した「ヘボン式」を基本とするルールに改めるよう、文化審議会が2025年8月20日 阿部俊子文部科学相に答申しました。

- ローマ字つづり方 約70年ぶり見直す答申 文化庁審議会まとめる(2025年8月22日 NHK NEWS WEB)

- ローマ字、ヘボン式に 約70年ぶりルール改定へ 文化審議会が答申(2025/8/20 毎日新聞)

- Japan to revise romanization rules for first time in 70 years(Aug 21, 2025 The Japan Times)

「訓令式」は、日本語の仮名遣いに対応するアルファベットの子音と母音を組み合わせた表記方法で、例えば シ→si / ツ→tu / フ→hu / シャ→sya と表記します。

1954年に、国語をローマ字でつづる場合には「訓令式」で表記するよう内閣告示され、学校教育などでは「訓令式」が基本的に教えられてきました。

一方、今回文化審議会が改める様に答申した「ヘボン式」は、アメリカの宣教師 ヘボン博士(James Curtis Hepburn)が考案したローマ字表記法になります。

英語話者が発音しやすいように工夫されているのが特徴で、例えば シ→shi / ツ→tsu / フ→fu / シャ→sha と「ヘボン式」では表記します。

このローマ字表記を「訓令式」から「ヘボン式」を基本とすることについては、年内にも内閣告示される見込みで、1954年以来 約70年ぶりの改定になるとのこと。

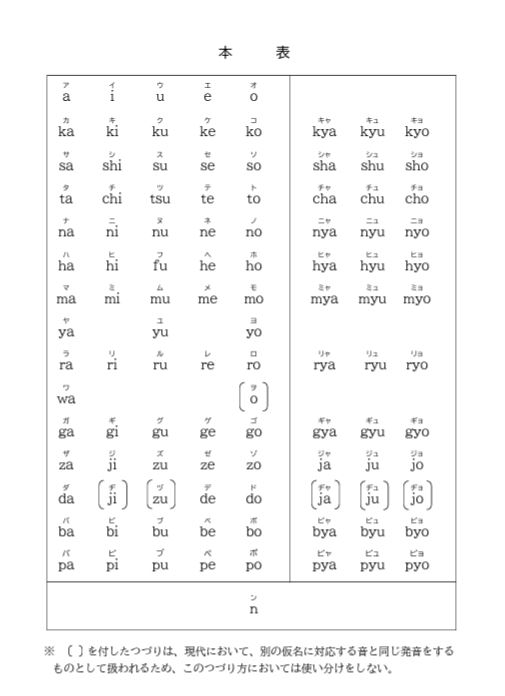

具体的な改訂案については、文化審議会国語分科会ローマ字小委員会が、「改定ローマ字のつづり方(答申)」(PDF・令和7年8月20日)にて発表しています。

「改定ローマ字のつづり方(答申)」

からのキャプチャ

とは言え、全てが訓令式からヘボン式に改められるのではなく、「訓令式」のままのつづりが適当とされたものもあります。

例えば「ん」については、これまでどおり「n」を使うのが適当とされ、ヘボン式だと「ampan」と表記される事もある「あんぱん」は、十分に定着していないとして「訓令式」の「anpan」とするとのこと。

また「tokyo」や「judo」など、国際的に定着している表記については、ただちに変更を求めるものではないとしています。

訓令式 / ヘボン式

ローマ字の表記について、なぜ「訓令式」と「ヘボン式」と言う2種類の表記方法があるのかについては、NHK NEWS WEBの記事 ローマ字つづり方 約70年ぶり見直す答申 文化庁審議会まとめる にて紹介されています。

GHQが「ヘボン式」 内閣告示で「訓令式」 2つが混在

ローマ字の表記のあり方について議論が始まったのは、明治時代でした。

文化庁によりますと、当時、英語に近い「ヘボン式」と「訓令式」の元になった表記方法が考案され、知識人を中心に議論が行われました。

その後、昭和に入って政府が本格的な検討を始め、71年前の1954年、国語をローマ字でつづる場合には「訓令式」で表記するよう内閣告示で示されました。

しかし、GHQが駅名の表記などに「ヘボン式」を使っていたほか、パスポートの氏名も「ヘボン式」で表記されるなど、国内では、現在にいたるまで2つのつづり方が混在する形となっていました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250820/k10014898491000.html

ローマ字とは

そもそも「ローマ字」とは、どういった文字なのでしょう?アルファベットが使われていますが、英語ではありません。

デジタル大辞泉 / コトバンクより

ローマ‐じ【ローマ字】

古代ローマ人がラテン語を表記するのに用いた表音文字。その後もヨーロッパを中心に多くの国語を表記するのに用いられている。ラテン文字。→ローマ字綴りhttps://kotobank.jp/word/%E3%82%8D%E3%83%BC%E3%81%BE%E5%AD%97-3176630

精選版 日本国語大辞典 / コトバンクより

ローマじ‐つづり【ローマ字綴】

〘 名詞 〙 ローマ字を組み合わせて語形を書き表わすこと、また、その組み合わせ方。日本語では今日、ヘボン式、日本式、訓令式などのつづり方がある。https://kotobank.jp/word/%E3%82%8D%E3%83%BC%E3%81%BE%E5%AD%97%E7%B6%B4%E3%82%8A-3220940

表音文字とは、音のみを表す文字のこと。かな文字も表音文字になります。

つまりローマ字とは、言語の発音を表す為の言葉であり、日本語の場合「訓令式」は仮名遣いに対応するアルファベットの子音と母音を組み合わせて言葉の音を表し、「ヘボン式」の場合は日本語の音を英語の発音に即した形で表した表記となります。

ローマ字による

様々な表記

本記事の冒頭にも書きましたが、ローマ字の表記方法を「ヘボン式」を基本とするルールに改めるよう、文化審議会が2025年8月20日 阿部俊子文部科学相に答申。

年内にも内閣告示される見込みで、これまで訓令式でローマ字を教えてきた小学校の国語も、2026年度以降は順次ヘボン式に変更となる見通しとあります。

しかし、現在の日本では「訓令式」でも「ヘボン式」でもないローマ字表記と言うのが実は存在します。

訓令式でもヘボン式でもない? ローマ字表記「JYO」にモヤモヤ(2025/8/31 毎日新聞)

訓令式でもヘボン式でもない? ローマ字表記「JYO」にモヤモヤ

JO? ZYO? それともJYO?70年ぶりに改定される、ローマ字の表記ルール。学校で習う「訓令式」が実社会でほとんど使われていないことが背景にあったが、実は「ヘボン式でも訓令式でもない表記」が、世の中には多く出回っている。

例えば「JYO」という表記について、「JO」でも「ZYO」でもないのはモヤモヤする、という声がある。だが意外にも、「JYO」も一定の支持があるようで――?(中略)

「ジャ、ジュ、ジョ」については全体平均では「JYA、JYU、JYO」と回答した割合が38・5%でトップに。ヘボン式の「JA、JU、JO」(38・0%)、訓令式の「ZYA、ZYU、ZYO」(22・0%)を上回った。年代別では、20、30代は「JA~」が最多だったが、40、50、60代では「JYA~」がそれぞれ40%を超えた。16~19歳では「ZYA~」が支持されており、世代ごとのばらつきが大きいようだ。

有識者会議では「JY」のほか、米大リーグの大谷翔平選手の登録名「OHTANI」のような「ヘボン式でも訓令式でもない書き方」についても話題に上がったが、最終的に「日本語話者にとってわかりやすいシンプルさ」(文化庁担当者)を優先し、「ZYA」を「JA」などとするルール改定に落ち着いた。

確かに、この JYO の表記は街中や、人名などでも時々見かけます。

また、今回 基本使用として採用・改められる「ヘボン式」に関しても、英語話者が発音しやすいように工夫されているのが特徴と言われていますが、実は英語的ではないと言う話もあります。

別の言語の音をアルファベットで表記する場合、表記しにくい、または表記と音が完全に一致しないケースと言うのも、いかんせん発生します。

それに加えてアクセントや、音の高低、延ばす音、詰まる音などもあるので、日本語の発音をローマ字で表記をするのは実は大変難しいですし、それを非日本語話者に正しく伝えるのはさらに難しい話なのです。